定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)

概要

令和6年に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。

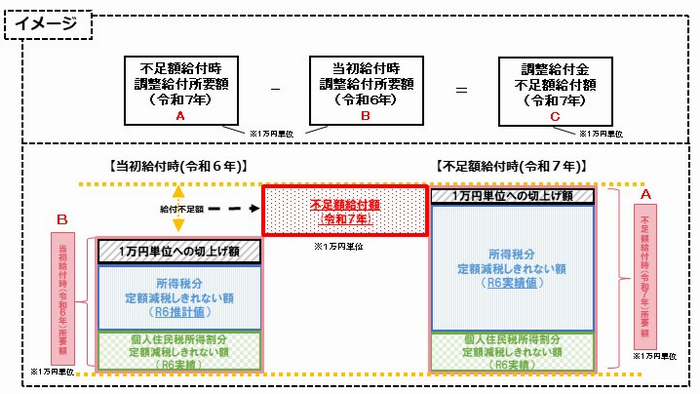

そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。

対象者

令和7年1月1日に里庄町に住民登録がある方で(注1)、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

(注1)令和7年1月1日に里庄町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている 場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。

不足額給付1

定額減税対象となった課税者のうち、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

※所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、または合計所得金額1805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。

(支給対象となる可能性がある方の例)

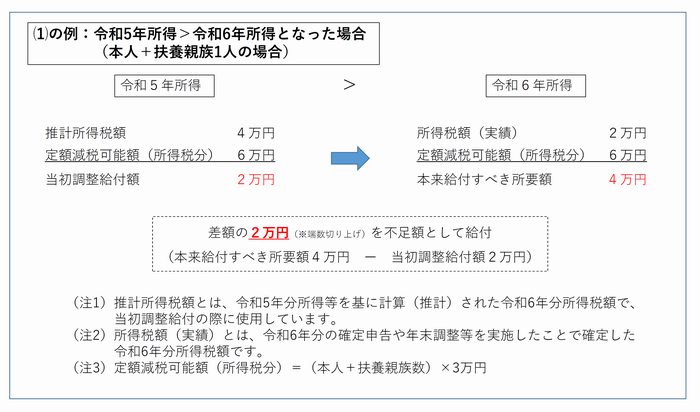

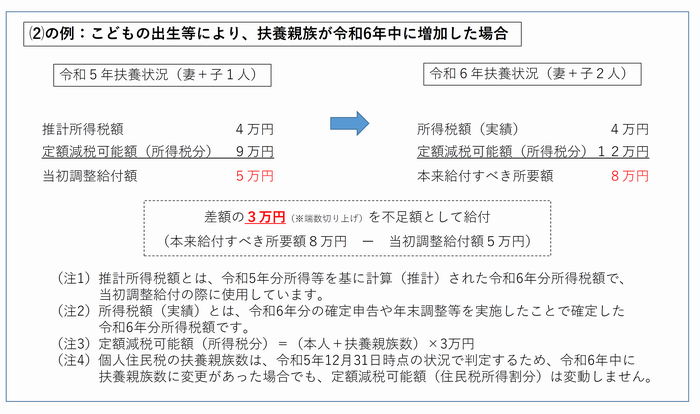

※本来給付すべき所要額および当初調整給付額は、所得税分と個人住民税所得割分を合算して計算するものであり、その差額を1万円単位に切り上げた額が支給額となります。以下の例ではわかりやすく説明するため、所得税分と個人住民税所得割分のどちらか一方の内容による具体例を記載しています。

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付 時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(3)当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

・税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である

・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】

上記の要件すべてを満たす、

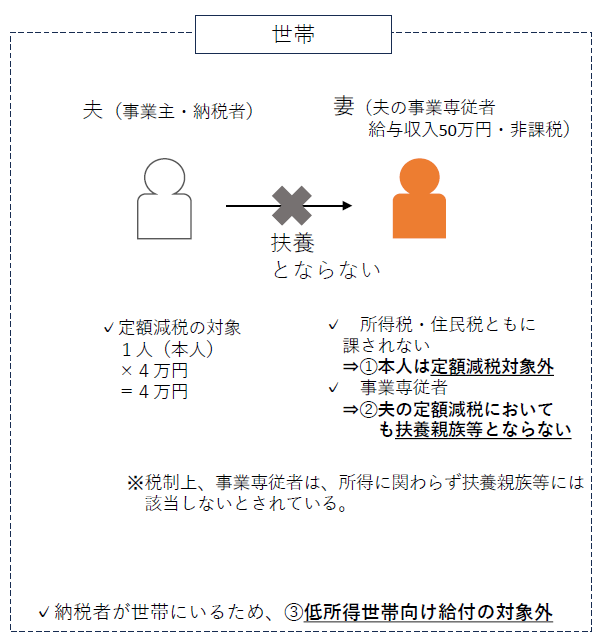

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

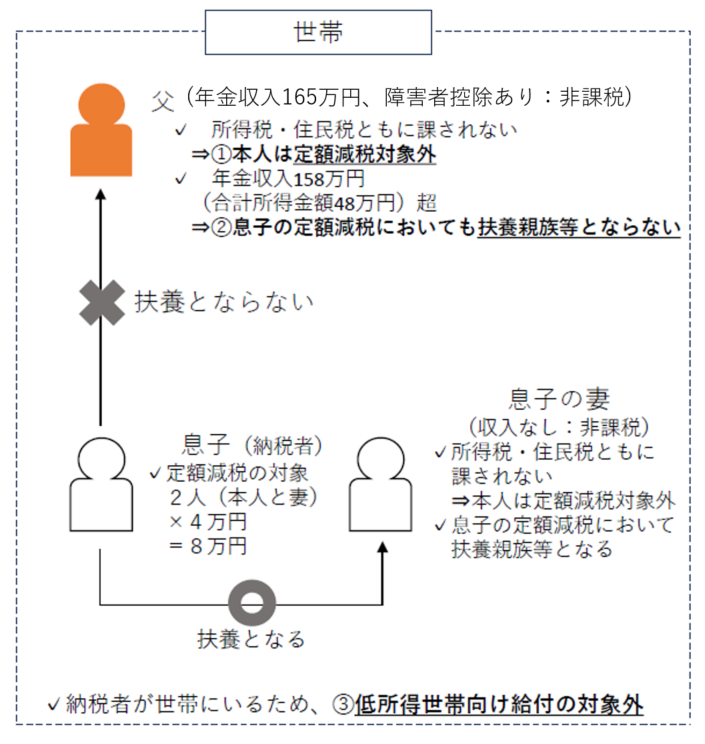

・合計所得金額48万円超の者

ケース(1) 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯

納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

ケース(2) 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯

公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障がい者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付方法・給付時期

不足額給付の支給対象の方には、令和7年8月下旬に案内を送付する予定にしています。

詳細が決まり次第、ホームページにてご案内します。